2025.11.18

はじまりは

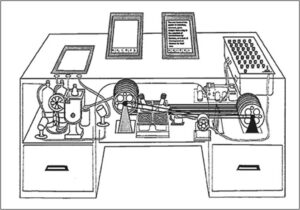

私が最初にプログラミングという行為を行ったのは1980年代学生でした。その時にターゲットとしていたコンピューターは下の画像のようなものでした。画像は「IPSJ コンピュータ博物館」より

パンチカードリーダーや穿孔テープを読み込むことがタイプライターが接続されていて、起動時には起動操作を任されている同級生が飛行機のコックピットにあるようなスイッチをパチパチと操作していたような記憶があります。

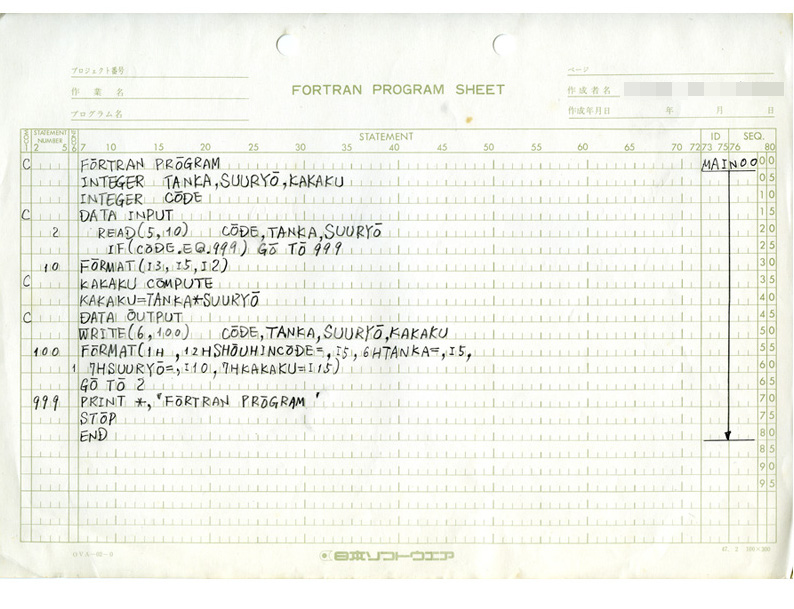

当時のプログラミング作業は、コーディングシートという紙に手で書く作業から始まりました。実際にはその前の設計作業としてフローチャートを別の用紙に書いていたかもしれませんが不思議と記憶にはあまり残っていません。きっと嫌いだったのでしょう。

当時使っていたプログラム言語はFORTRANやCOBOLといったものでした。

この紙に書いたコードを、学生時代は自分でパンチカード機やタイプライター(操作している感触はまさにタイプライターでした)でカード、テープなどを作成しコンピュータに読み込ませる。

プログラミングを生業としてからは当時はパンチ屋さんと呼んでいたデータ入力の会社に持っていき後日できあがったカードなどをコンピュータがある顧客のところに持ち込んでコンパイルしてもらう。

プログラミングは今から考えればゆっくりとした時間感覚の中で行う作業でした。

このころ主として使っていたFORTRANやCOBOLには当時はまだ複雑なデータ構造や制御構造を直接記述できる能力はありませんでした。高度なプログラミングを指向していたエンジニア達はシンプルな言語の能力をフルに使って擬似的な概念を積み上げたり、場合によってはアセンブリ言語を組み合わせたりしていたと思います。

スクリーンエディタの時代

プログラミングを仕事として始めたのが1983年あたり。当時私が就職した小さなソフトウェア開発会社にはコンピュータがありませんでした。今では信じられないことですが触れられることができるコンピューターはお客様先にあるメインフレームコンピュータしかなかったんです。出向先のSIerでも似たようなものでした。

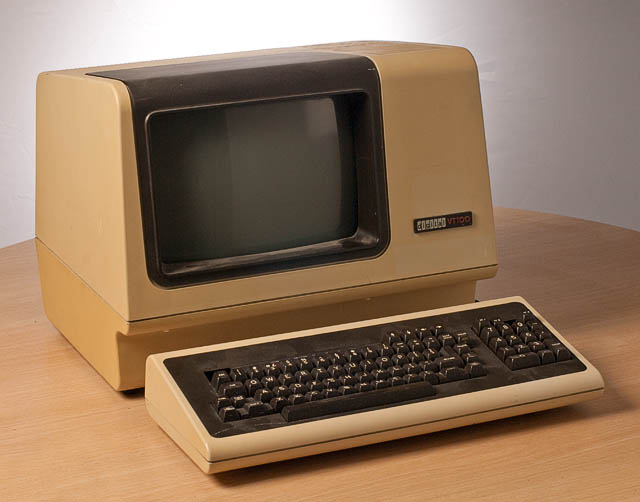

入社して何年かして出向先の自分のデスクにミニコンピュータの端末が置かれてプログラムをスクリーン上で直接編集ができるようになったり。下の画像は当時使っていたVT100 (画像はWikipediaから)という端末です。

端末のスクリーンで使っていたエディタはVIやEmacsなどでした。どちらもフルスクリーンで動作しEmacsでは複数ファイルをショートカットキーで切り替えながら編集したりスクリーンを分割して同時に編集したりすることができました。

自分の会社にもPC-9801というMS-DOSをOSとするパーソナルコンピュータが導入され、スクリーンエディタやコンパイラを自分の手元で動作させて編集、コンパイル、テストを繰り返して行うことができるようになりました。時代の前後感は少し怪しいですが当時PC-9801上で一番気に入っていたVZ Editorは確か複数ファイルの編集やタグジャンプのような機能もあり、プログラマとしての自分の能力が急激に上がったような気にさせてくれました。

主に使っていたプログラム言語はC言語、再帰的なデータ表現やプログラムコードのモジュール化など現在のプログラム言語の基礎となる構造を提供してくれていて今でも現役ですね。スクリーンエディタはプログラム全域を見渡しながらのプログラミングスタイルを提供してくれました。

ビジュアルプログラミングの時代

時代は少し行ったりきたりしますが、私が衝撃をプログラミング環境が2つありました。一つは Macintosh で動作していた HyperCard 、もう一つは Windows 3.1 で使うことができた Visual Basic 。Visual Basicは日本では正式発売されなかった 1.0 から使った記憶があります。

HyperCardのプログラムをどのような言語で行なったかは忘れてしまいました。プログラム言語としてのVisual BasicはMicrosoftがMS-DOS時代から提供していたQuick Basicの系統に連なるものだったと思います。

プログラム言語としての驚きは何もなかったと思います。それよりも難しかったGUIのプログラミングを見たままに行うことができるビジュアルプログラミングの環境に衝撃を受けました。

当時既に、「編集しているもの」と「結果として得られるもの」が同じであることを表現するWYSIWYG という概念が提唱されていたと思いますが、どちらの環境もプログラム作成における WYSIWYG を実現していました。

Visual Basicでは GUI の平面上で操作する人が起こす様々な事象(イベント)を1次元のテキストであるプログラムと結びつける仕組みに非常に驚いた記憶があります。

続く

一度に沢山書こうと欲張ると続かないので今回の記事はここまで。次回は「ハイパーリンクの時代」「構造エディタの時代」「AIの時代」と続ける予定です。